自家歯牙移植を再考する

*以下は武蔵市歯科医師会誌(MDA)に2006年掲載テキストを改編

基礎編

はじめに

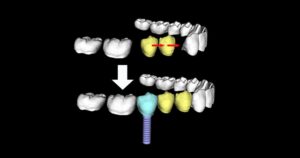

表題の自家歯牙移植は欠損修復におけるオプション治療として、最近では一時の勢いを完全にうしない、インプラントに圧倒された感があります。 一番の理由は身も蓋もありませんが、インプラントが技術論以上に減少が喧伝される医院収入を補完する役割を担ってきた事実が挙げられましょう。 とは言え、横を向いた智歯(親知らず)を伝達麻酔をして自分で抜歯したことがない歯科医師までもがインプラントはするというのも如何なものでしょう。

確かに、収入の確保は無視できないし、コツをつかめば誰でも90%を超える長期成功率が期待できるインプラントにくらべ、完成歯の歯牙移植は2箇所の抜歯操作と根管治療等一連の保存治療が必須であるうえ、摘要範囲の制限や予知性の不確実さも指摘され、欠損修復治療の隙間的(ニッチな)処置と評価されることはあっても、主役をつとめるようなことは考えられません。

それでも、患者さん受けも良く意外と使えるテクニックなのは、経験者の知るところでありましょう。

抜歯は上手で移植処置もできるのに、数回やって根付かなかった、噛むと痛いと云われそれっきりやめたという先生も多かろうと存じますが、これならというケースであれば、移植歯は通常の失活歯同様に20年以上の長期にわたり機能することも可能です。

骨の代謝や歯根膜の機能といった学際的な話は、第一人者の月星先生や病理の下野先生にでもお任せして、大成功を期待するよりも失敗を未然にふせぐHow toについて急拵えのイラストをまじえ以下に見ていきたいと思います。

1.自家歯牙移植のほんとうの適応症とは?

- 歯根を壊さずに抜去できる健全で不要な歯牙の存在

・必然的に智歯と転移歯がほとんど。できれば単根歯。

・歯根膜の存在しない歯根表面に骨は誘導できないばかりか、骨性癒着の発現より根吸収も惹起される。

- 移植床の状態

欠損部位や(保存不能牙)周囲歯槽骨の幅径と高さがドナー歯牙より広く大きめであるのは前提条件です。

→それゆえ歯周病抜歯部位には不向き!

*移植床底から下顎管・上顎洞との距離の確保

- 患者の理解

・インプラント・ブリッジ・義歯の一般比較

・不要歯の再生、周辺歯を削らないメリット

2. 一般的な術式

1)ドナー歯牙の確保と前準備

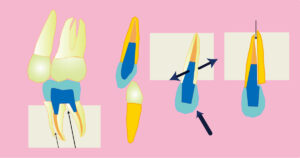

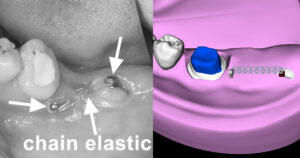

・抜歯時に歯根膜の剥離を防ぐことや、歯根膜組織のボリュームを増やすため、矯正力を数週間加えたり、浸麻酔下で一時的に脱臼させたりすることもあり。

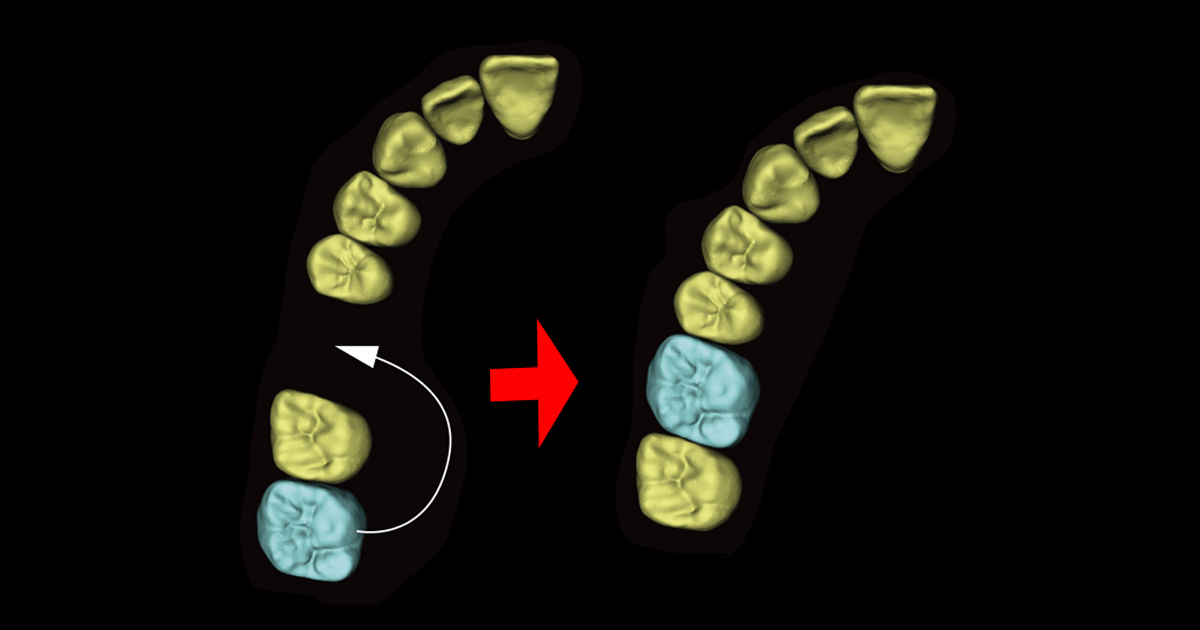

・水平智歯では歯冠部をあらかじめ切除して前方第二大臼歯に触れなくしておくことも有効(歯根が緩み抜歯操作も簡単に!)。

2) ドナー歯牙の抜歯と保存

・抜歯後生食に浸しておくより、移植床が仕上がるまで、もとの歯槽窩に留めておくのが良い。

(肝心なのは、床に落とさない・バキュームに吸われない、飲み込ませない!)

・必要に応じ歯冠削除(移植後対合歯に触れないよう)

・歯根上部表層の除石・根尖閉鎖(MTA・スーパーボンド ほか)

3-1) 保存不能歯の抜歯と抜歯窩の移植床調整

・分枝根のばあい根管中隔の除去と歯根形にあわせ深部掘削や側方拡大をおこなう。

・上顎では中隔除去時に副鼻腔/サイナスへの穿孔注意。

3-2) 欠損部位に直接移植床を形成

・歯根形態を確認してから最も収まりが良い歯槽骨調整・掘削とする。

・数回の試適(試し入れ)が必要。

4) 移植床へのドナー歯牙の適合確認と挿入縫合

5)必要に応じワイヤー等で固定

3.予後を危うくする条件

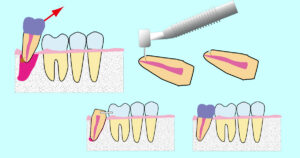

1) 歯根ハセツ線に沿った骨吸収(裂開)の存在

・骨の支持がない部位には歯根膜は骨を誘導できない→一部に根尖近くまでの深い歯周ポケットができやすい

2) ドナー歯根膜の抜歯時座滅、剥離

(根湾曲・根肥大・副根の場合)

・浅部なら深い歯周ポケット状の治癒

・深部での骨との癒着→歯根吸収

3) ドナー歯根の付着の喪失(歯周病の進行)

・歯根膜のない歯根上部に歯槽骨はつかずポケット形成

4) 移植床の過大

・抜歯窩が深い場合はドナー歯の歯冠までもぐるような事がないよう懸垂処置→全周深いポケット生成の阻止

・抜歯窩が広い場合は血餅の保持がないと骨誘導の場ができない→フラップの調整・デルプラグ等の骨緑と歯根間隙への挿入

5)根管充填の困難度

・視認した根の形態に応じ前もって根充方法を検討し、必要により移植前に根尖封鎖(Per再植も同じ)

4.移植後のケア、etc

①2週間から1ヶ月過ぎより歯根に弱い力がかかるようにして、歯根の癒着を防ぐということになるが、舌で触れることもあり、痛いのを無理して噛ませるようなことは得策でない。

②このころより根管治療に移り以降一連の保存治療・補綴治療となる。

③おおよそ2ヶ月以上の期間が過ぎて後(動揺度に応ず)補綴も終了していくが、半年以上は咬合時の違和感あり(根治の良否にかかわらず)。

④移植の費用はあまりかけず実費くらいのほうが了承を得やすいが、自信があれば補綴物はMBとかにしてもらいたいところである。

⑤移植歯の運命は成功しても、他の歯列の残存歯と同じように、歯周病にも罹れば、歯根破折の危険性も時間経過とともにおこりえる。

⑥矯正的な挺出やエムドゲイン等の組織誘導基材を利用すれば、適用範囲が広がり付着の喪失に際しリカバリーも可能となるだろうが、そこまでしないようにするのがコストを掛けない自家歯牙移植の目的である。

⑦失活歯は鉗子抜歯時や将来的にハセツの危険が高いため、基本的に利用しない。

⑧ダメもとは駄目―適応症例を外れた処置は数年以内に失敗(脱落)に終わることが多い。

参考)自家歯牙移植の症例集