食を支える

年齢を重ねても「食べられる」ことは、人生の豊かさそのものです。

歯が揺れる、失う、噛む力が弱っていくと、好きな食べ物をあきらめたり、食事の楽しみを失ってしまうことがあります。 歯科は失われた機能を再建し生活を支える医療です。 高齢の方々の“食べる力”を支えることで、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)を改善し日々の食事を安心して楽しめるようにする役割があります。

食べることは、身体の栄養だけでなく、心の栄養でもあります。 家族や友人と食卓を囲み、笑顔があふれる時間を持つこと。 それは健康長寿の秘訣でもあります。 「もう歳だから」とあきらめないでください。 歯科の力で、もう一度 “食べる喜び” を取り戻しましょう。

老後を見据えたオーバーホール

イーデント歯科室では一人の患者さんと長期のお付き合いをさせていただくことが多く、人生のどの時期にどのようなケアをすれば、高齢となってからも快適な食生活を営むことが可能であるかを理解しています。 ご自身で足を運んで治療に来られる方、息子さんや娘さんに連れられ来院される方と様々ですが、まずは即応的な処置で対応後に、お口の状況に添った豊富な選択肢から患者さんのご要望に応える最適な答えを提供しています。

一般に中年期を過ぎると積極的な歯科治療は遠慮されがちになりますが、手をこまねいてる間にあちらもこちらも噛む力に堪えられない歯となってしまいます。 神様は歯の耐久設計は70年程度にしているようで、人生90年時代となりますと20年余りを歯の状態を気にされる食生活に成りがちです。

お口の中は敏感な器官なので、意を決して歯を直し新しい環境を手に入れるにも適応力が必要です。 当たり前にできたことが少し不自由に感じ始めた頃なら、身体的にきつくなる前に的確なオーバーホールやリカバリー治療も可能です。 老後を見据え先取りした歯科治療も健康への投資となるでしょう。 好きなものを自分の歯で食べられる食の機能維持は免疫の低下を防止し認知症の予防にもなるようです。

高齢者歯科治療の実際

日本歯科医師会の掲げる”8020″といった80歳で20本の歯を残そうという活動は、親知らずを除き成人に揃う28本の永久歯を8本程度の喪失で抑えれば、咀嚼機能も維持され栄養状態が良好な老後を過ごせるであろうことが骨子となっています。 しかしながら臨床や介護の現場では弱い歯が20本残っていても櫛の歯が欠けるように劣化と喪失を繰り返し、口腔状態が悲惨になることも散見します。

以前は70歳代なら快適性を重視して、義歯は小さ目にして弱った歯でもたくさん残す治療が選択されましたが、要介護となると中途半端な歯の存在が清掃性を困難にし誤嚥性肺炎の原因ともなります。 高齢を鑑み10年は持つであろうと期待した治療も15年が過ぎれば、80代半ばから多くの歯を失うことも見てきました。 100歳付近でも気持ちがしっかりされている方も拝見しますが歯が丈夫で残っていることは稀で、取りはずし式の入れ歯なら修繕も難しくないものの、たくさんの修復が施されインプラント治療も含まれているならリカバリー・ケアには困難が伴います。

一般的な歯科治療であってもお歳を召された方では難易度が上がります。 骨粗しょう症の薬によっては抜歯により骨炎を招くものもあります。 全身的な健康状態が低下気味であれば短時間の治療でも辛くなりがちで、局所麻酔薬にもドキドキ感がやまないこともあります。 義歯の型取りではムセてもしまいます。 治療椅子の背もたれ角度によっては腰にも負担がきます。 脊柱管狭窄症ならレントゲンの撮影にも難渋することがあります。 簡易スロープを段差に懸けて車椅子での移動が必要な方もおられます。 手先が鈍くなり億劫さも増すと歯ブラシも怠りがちになります。

歯科医院スタッフには手慣れた経験が必要です。

歯と口腔・全身状態の変化への対応

お口の状況を見れば、

1. 唾液が減ると歯の根元にムシバを作りやすくなります。

2. 健康そうな歯がポキリと折れることもよく見かけます。

→ 健全な歯の歯髄も石灰化すると歯質に粘りがなくなり脆弱化!

3. 歯ブラシができなくなれば一時は抑えられていた歯周病も再び進行を開始します。

全身的には、

4. 脳血管障害の恐れや既往があれば、麻酔等に制限が出ます。

5. 血液をサラサラにする抗凝固剤を飲まれている方の観血処置は服用のまま止血に注意を要します。

5. 骨粗しょう症薬には抜歯や開放創のような歯科口腔外科処置に制限があります。

むし歯や歯周病の予防法の優しいおさらい、失なわれた歯を義歯や歯冠修復で再建する、これまでの修復状態を活かしたリカバリー治療が主体となりますが、私たちはこれまでの長年の経験から、歯の固定方法、仮の歯製作、即時の義歯修理や適確な口腔機能再建の段取り設定、全身状態を考慮した麻酔法、それぞれを上手に組み合わせたサポートに精通しています。 これらすべてが、高齢の方の「おいしく、楽しく、無理なく食べられる毎日」を守るための手助けとなりましょう!

入れ歯を上手に利用しましょう!

義歯を使った口元の回復

歯を失うと歯を支える歯周組織にも吸収が起こるので総義歯に近い状況では口元の張りが失われます。 義歯は機能の回復ばかりでなく顔貌に福よかさをも与えます。

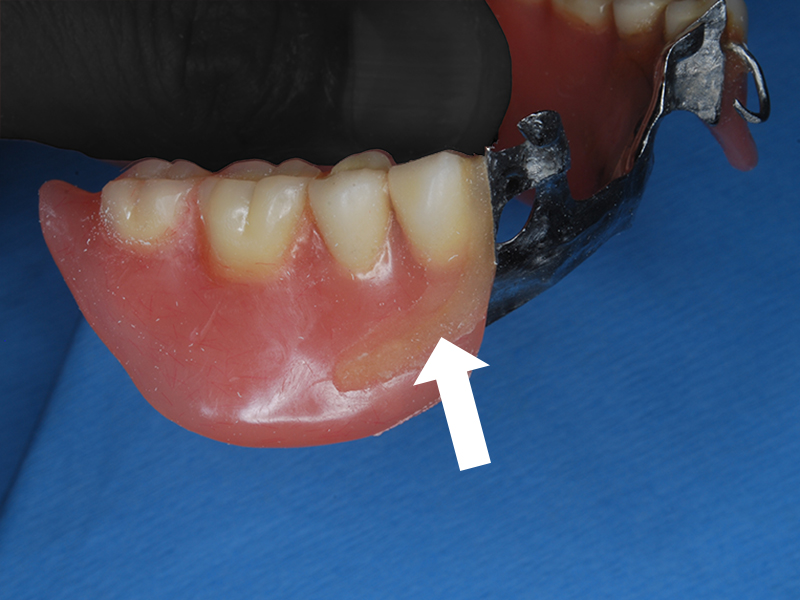

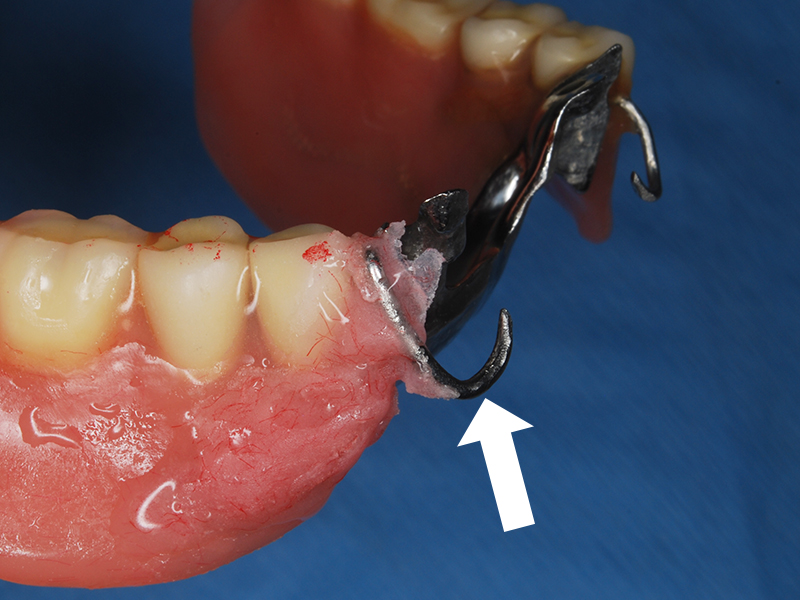

義歯修理の例

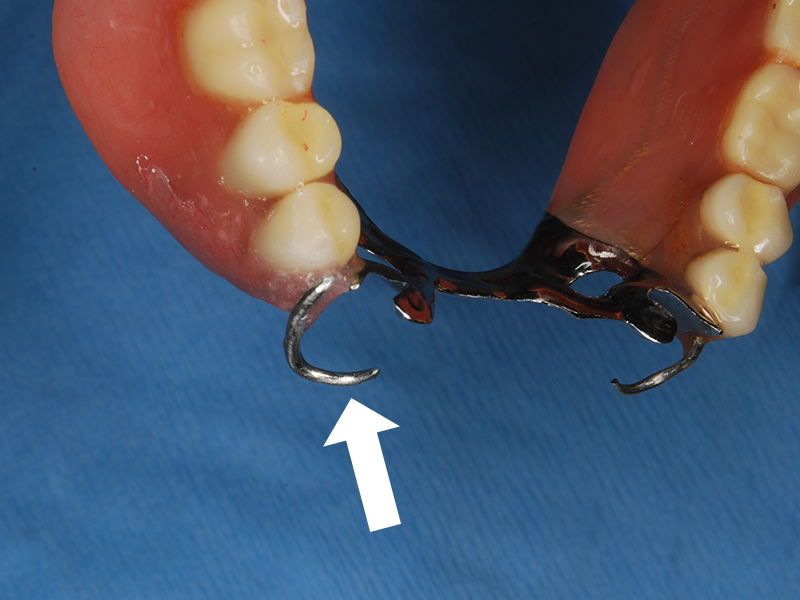

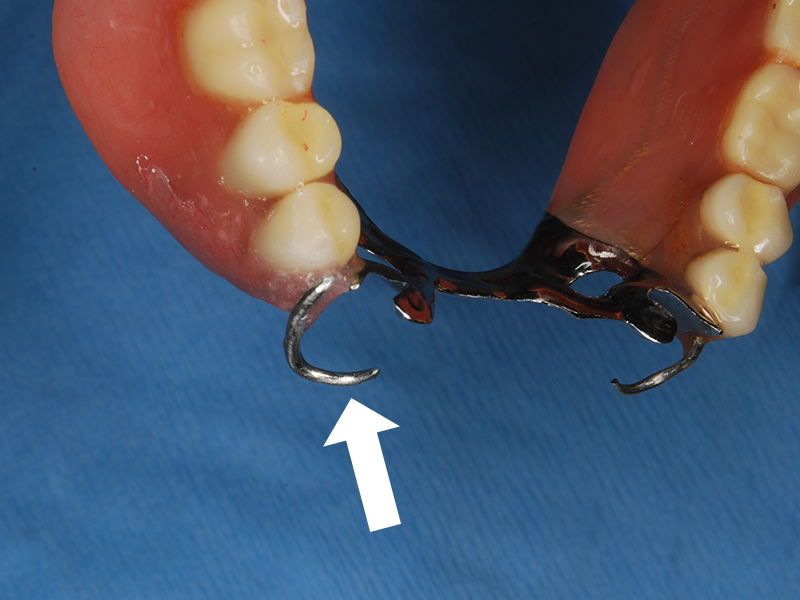

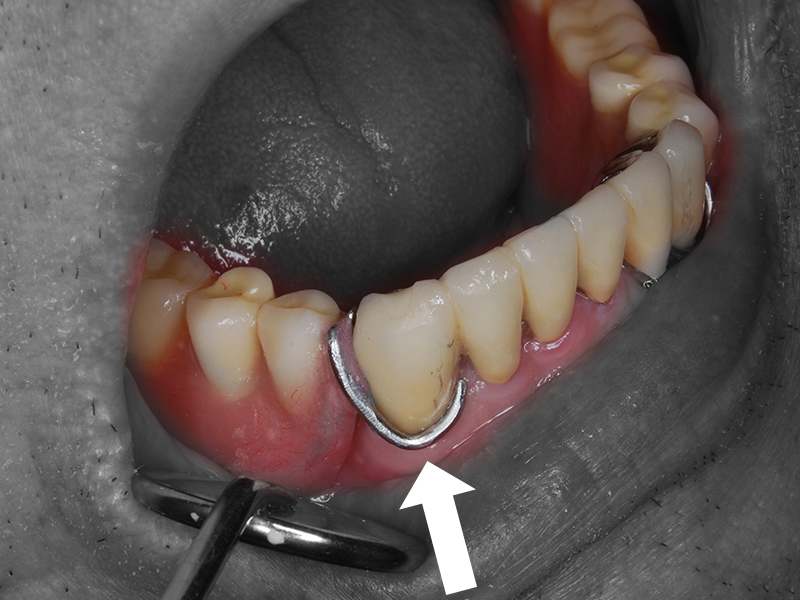

義歯維持装置(クラスプ)の欠けた部分

修理部分に凹みをつけ装着して型を取る

模型上で凹み部分にクラスプ新製

凹みの仮封鎖を取りクラスプ適合確認

義歯に組み込みレジンで固める

クラスプ修理の出来た義歯

修繕義歯の装着

義歯維持装置(クラスプ)の欠けた部分

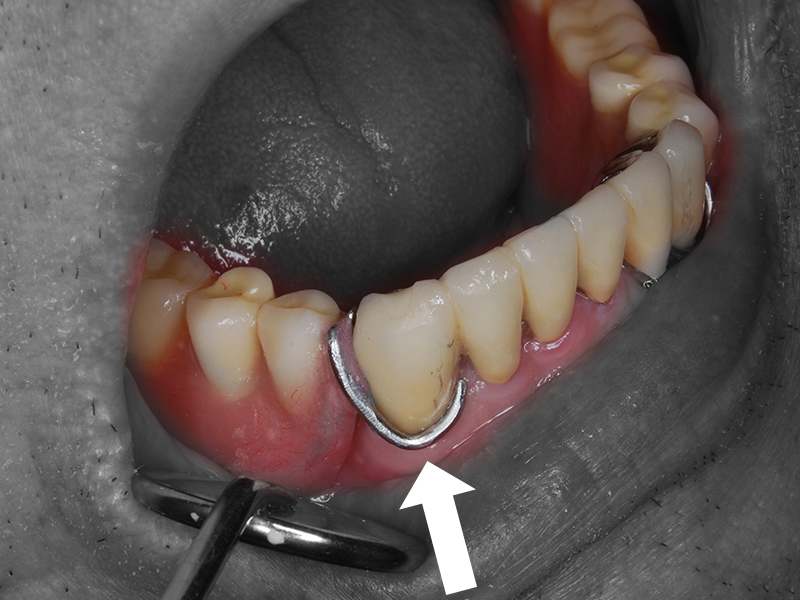

修理部分に凹みをつけ装着して型を取る

模型上で凹み部分にクラスプ新製

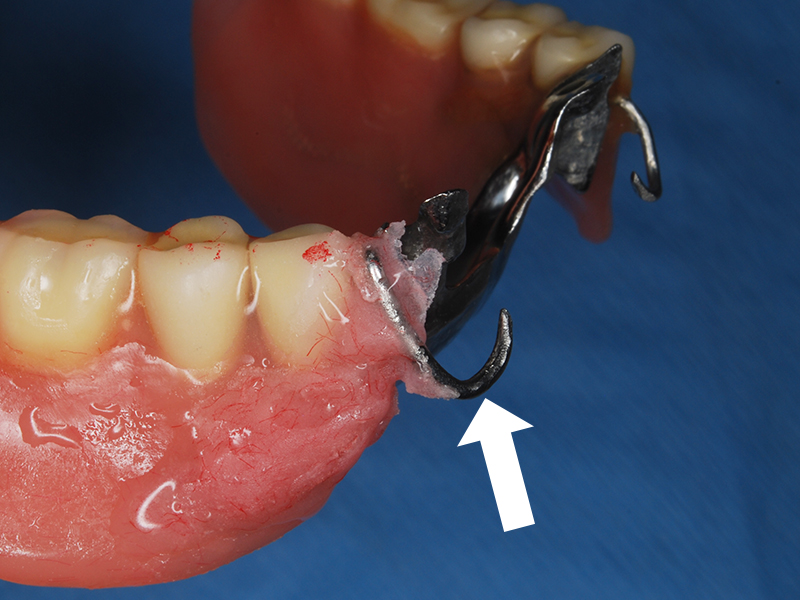

凹みの仮封鎖を取りクラスプ適合確認

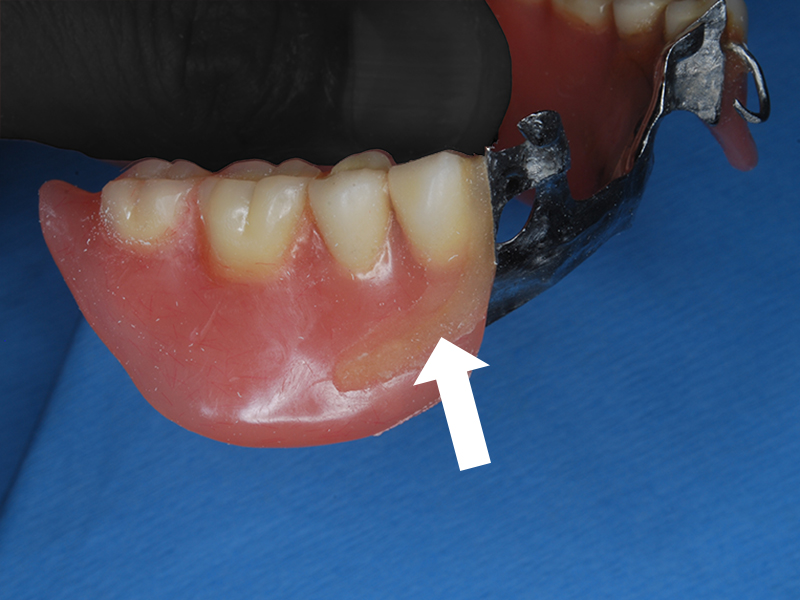

義歯に組み込みレジンで固める

クラスプ修理の出来た義歯

修繕義歯の装着

通常の義歯修理は上の例のようにプラスチック部分に補強線や義歯の維持装置を組み込むことが殆どですが、金属の精密な義歯をお使いの場合は、現状を変えることなくレーザー溶接や高周波スポット溶接等も利用することがあります。

抜歯になった前歯部分を金属フレームで作りレーザー溶接で金属部分を繋いでいます。

スポットウェルダーで金属フレームに補強を固定、失われた歯の部分を修復しています。

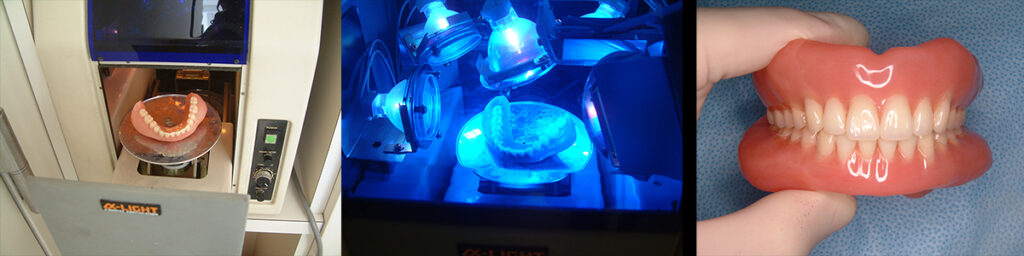

義歯内面を光重合レジンで裏打ちする

入れ歯を10年以上快適に使っていくためには生理的な顎形態の吸収に合わせた裏打ちの追加が必要です。 光で固まるタイプの材料は硬化時に残存歯に固着したり、歯根の義歯維持装置と接着する危険性がありません。

緩くなった入れ歯の内面を光照射で固まる樹脂材料(光重合レジン)で裏打ちすると口腔内で完全硬化しないため安全に作業ができます。

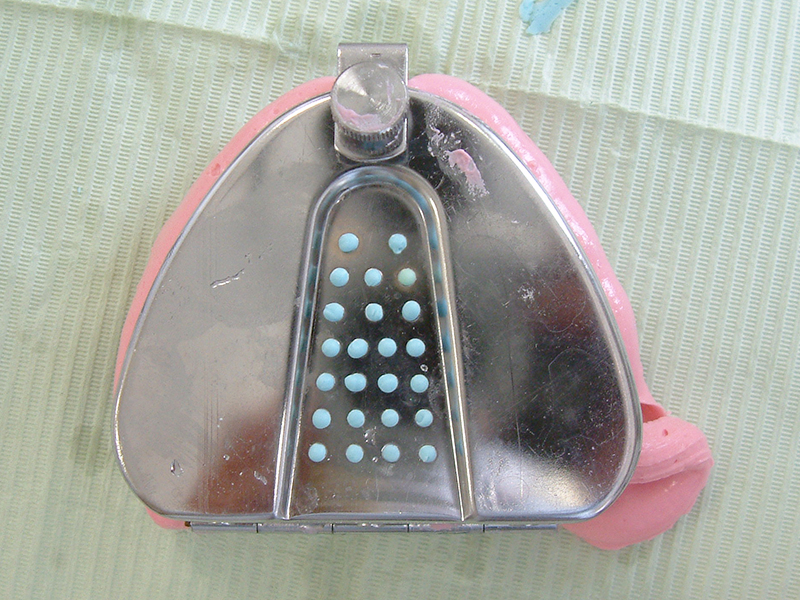

複製義歯をつくる

使い慣れた義歯 ( おもに総義歯 ) の形態を維持して新しい義歯用の機能的な型取りをしたり、修繕のために義歯を預かる必要がある場合には複製された義歯があると便利です。 専用のフラスコに義歯の内面と外面を印写するようにアルジネート印象材をつかって鋳型をつくり流し込み硬化のレジンを注入して複製義歯が作られます。 バリや表面の荒れは研磨したうえで収縮分の調製を口腔内でします。

使い古した総義歯

フラスコに義歯裏面を印象材で成型

義歯表面も印象材で鋳型成型

出来上がった鋳型

流し込みレジン填入硬化後の複製義歯

同様に下顎の複製

バリと表面荒れを研磨する前の複製義歯

使い古した総義歯

フラスコに義歯裏面を印象材で成型

義歯表面も印象材で鋳型成型

出来上がった鋳型

流し込みレジン填入硬化後の複製義歯

同様に下顎の複製

バリと表面荒れを研磨する前の複製義歯

自分の歯でいたい!

70歳前後のオーバーホール

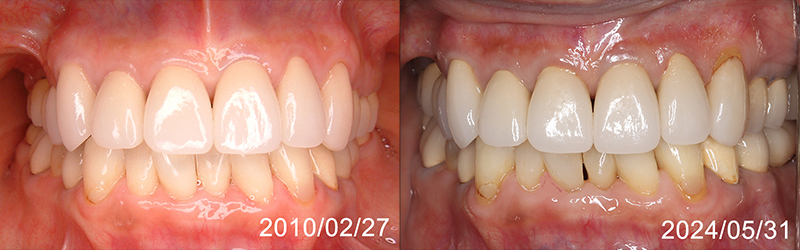

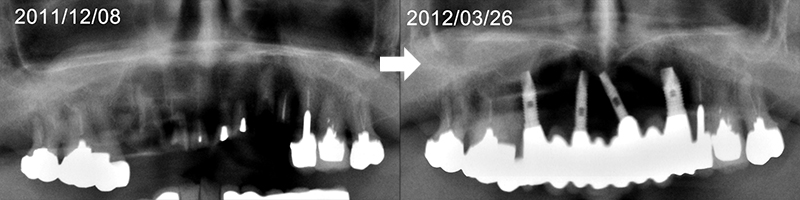

現在80歳を超えた方々が60歳半ば以降70歳代半ばころまでに、ご自身の歯を思い切ってオーバーホールした後の10年以上の経過を供覧いたします。

60代半ばでの前歯の再修復

82歳で17年間再修復が維持されています

70代半ばでの前歯の再修復

前歯が外れ始めて再治療をして12年経過

78歳で前歯ハセツ抜歯後インプラントで再建

麻酔をして周辺歯を削ってブリッジとするより却って侵襲がすくない治療となりました

70代半ばで前歯崩壊をインプラントで再修復

下顎に広範囲のインプラント治療が施され快適に過ごされていたので、上顎前方部の歯質劣化により残存歯でのブリッジが不能のためインプラント修復をご希望

義歯を使われることなく12年使用され、90歳手前で急に衰えられご逝去されました。

◆当院での歯科治療

通常の配慮に加え高齢者の条件を考慮した、むし歯、歯周病、抜歯や入れ歯など包括的な歯科治療を行っています。

1. 全身状態の把握と安全管理

1) 持病・薬剤歴の確認 お薬手帳の提出

高血圧・糖尿病・心疾患・骨粗鬆症(BP製剤使用歴)・抗凝固薬など必ず把握。

2) なるべく麻酔をしない。

局所麻酔 交感神経を刺激しないエピネフリンフリーのスキャンドネスト麻酔薬 針先35ゲージの極細針の使用

3) 目を離さない

治療の合間に体調が急変することもあるため、誰かしらが治療椅子付近で常に気配を確認。 AED、酸素吸入機ほか緊急時対応セットを常備。

4) 体力・免疫力の低下を考慮

長時間治療や過度な侵襲は避け、必要に応じて複数回に分割。

2. 治療方針と優先順位

1) 機能回復の優先

咀嚼・嚥下機能を確保することが第一目的。 審美は二次的に追及。

2) 低侵襲治療の選択

保存可能歯の活用、必要最小限の外科処置、義歯や暫間補綴の積極活用。

3) 全身負担を考慮した選択肢

抜歯や歯周外科の必要性考慮。 インプラントは単純処置の場合のみで、全身状態・骨質・清掃能力・通院継続性を慎重に評価。

4) 型取りは反射の弱った方では気管に入る危険もあり量や固さに注意するとともに、今後は口腔内デジタルスキャナーの利用も考慮。

口腔内スキャナーで記録されたデジタルデーターを読み込み3Dプリンターで製作されたアクリル模型

3 . 補綴・義歯の工夫

1) 修繕と管理のしやすい設計・軽量で安定性のある設計

クラスプ(義歯維持装置)は少なく単純に。管理交換の難しいアタッチメント・MRI像を乱すマグネットは利用しない。 咀嚼力が弱い患者には金属床やレジン床の適切な選択。

2) 適合調整の頻度を増やす

粘膜の変化や骨吸収が早い高齢者では定期リライニングや調整。 粘膜薄く固い内面の義歯がつかえない方には軟性樹脂のライナー(裏層)を使用。

義歯の裏打ちをする場合に光硬化性樹脂材を利用すると口腔内での想定外の硬化によるトラブルを防げる。

3) 残根やインプラントを義歯の支えに変更

冠修復を変更して義歯の維持装置を装着

4) 全身負担を考慮した選択肢

4. 口腔機能・清掃指導

1) オーラルフレイルの予防

咀嚼訓練・舌運動・発音練習などで口腔機能低下を防ぐ。

2) 清掃具の工夫

握力低下や関節疾患がある場合は太いグリップや電動歯ブラシを提案。

3) 口腔乾燥への対応

保湿ジェルや人工唾液、加湿環境の提案。

5. コミュニケーション・環境配慮

1) ゆっくり・明瞭な説明

聴力や理解力の低下に配慮し、図や模型を併用。

2) 予約時間・環境

午前中や体調の良い時間帯に予約、待ち時間の短縮。 降天時はキャンセルも促す。

3) 家族・介護者との連携

治療計画や清掃方法を同席して共有。

LINKS